親の退院から在宅介護とリハビリ通院の始まりと会社勤めの両立の難しさを痛感

在宅介護の始まりと家族の苦悩

緊急入院をして半年の期間を経て退院の目途まできました。

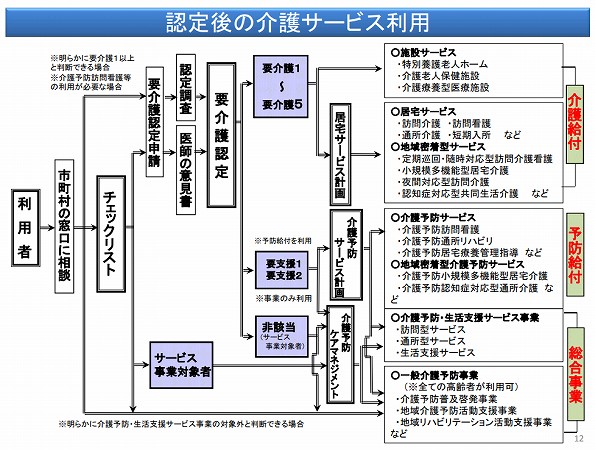

そして退院後は本格的な在宅介護の始まりとなりますが、その前に色々手続きをして段階を踏んでいかないといけません。

その段階の最初はまず入院中に介護認定をして親の介護度は現在どの位なのか?を行政の方に認定してもらわないとあらゆる介護に対する行政補助が利用できません。

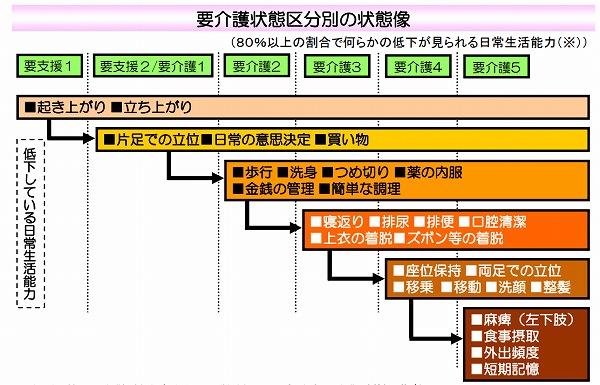

では要介護認定の区分けはどのように分けるのか?を厚生労働省のホームページから詳しく要介護認定の説明など紹介したいと思います。

■趣旨

介護保険制度では、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状

態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、特に介護予防

サービスが効果的な状態(要支援状態)になった場合に、介護の必要度合いに応じた

介護サービスを受けることができる。この要介護状態や要支援状態にあるかどうかの程度判定を行うのが要介護認定(要

出典:厚生労働省

支援認定を含む。以下同じ。)であり、介護の必要量を全国一律の基準に基づき、客観的に判定する仕組み。

■要介護認定の流れ

○ 要介護認定は、まず、市町村の認定調査員による心身の状況調査(認定調査)及び主治医意見書に基づくコンピュータ判定を行う。(一次判定)

○ 次に保健・医療・福祉の学識経験者により構成される介護認定審査会により、一次判定結果、主治医意見書等に基づき審査判定を行う。(二次判定)

○ この結果に基づき、市町村が申請者についての要介護認定を行う。

出典:厚生労働省

| 要支援1 | 要介護認定等基準時間が25分以上32分未満又はこれに相当すると認められる状態 |

| 要支援2 要介護1 | 要介護認定等基準時間が32分以上50分未満又はこれに相当すると認められる状態 |

| 要介護2 | 要介護認定等基準時間が50分以上70分未満又はこれに相当すると認められる状態 |

| 要介護3 | 要介護認定等基準時間が70分以上90分未満又はこれに相当すると認められる状態 |

| 要介護4 | 要介護認定等基準時間が90分以上110分未満又はこれに相当すると認められる状態 |

| 要介護5 | 要介護認定等基準時間が110分以上又はこれに相当すると認められる状態 |

出典:厚生労働省

要介護認定を受けるには?てぷゆの個人的体験より

まず要介護(要支援)の認定を受けるためには、住んでいる市町村に申請をする必要があります。

そしてこの更新については医療ソーシャルワーカーの方に教わった自身の各地域にある「包括支援センター」の「社会福祉協議会」の【ケアマネージャー】との契約をして「介護認定」を取る手続きの段取りをしてもらいます。

契約したらケアマネージャーさんが市町村が指定している介護認定調査員による訪問調査を行う予定合わせをするとともに、申請書で指定された主治医に対して意見書の提出を依頼します。

基本難しい事はケアマネージャーさんがやってくれて私は言われた提出物を用意したりサインしたりします。

ケアマネージャーさんが頼りになる場合、凄い心強い味方になってくれるので色々な難しい制度などもわかるように教えてくれたり書類作成なども手伝ってくれます。

要介護認定はどのように受けるのか?

私の場合入院中にケアマネージャーさんが介護認定調査員による訪問調査の段取りをしてくれて病院の入院している部屋で要介護(要支援)の認定の調査をしてもいました。

介護認定調査員の訪問調査の方も親切で親に色々質問をしどこまで動けるか?質問による回答や困った事など40分から60分位調査してくれました。

その後の結果については後日「要介護認定等結果通知書」をもって通知連絡がきます。

介護保険被保険者証にも今回認定した「要支援1」「要介護3」などの要介護状態区分が記載されると思います。

その後要介護認定の結果からケアマネジャーさんが介護サービス計画を作成してくれて今後の方向性を決めていきます。

ケアマネジャーさんの介護サービス計画にそって生活がスタート

介護サービスを受けれる事によってリハビリできる場所を利用出来たり料金が変わったりと大変助かるサービスを利用できます。

今回私の親は入院中の高齢者の入院をきっかけに歩けなくなる原因の「廃用症候群」(入院による筋力低下)になり一人で立つのでさえ出来ない状態だったので「要介護3」とい認定を受けました。

なのでこれからは家での生活をしながらリハビリが出来る場所への週3回の通院をするというケアマネージャーさんが計画してもらった通りに普通の生活が出来るように組んでくれました。